全体

全体粕谷哲さんの世界一のコーヒーの淹れ方!

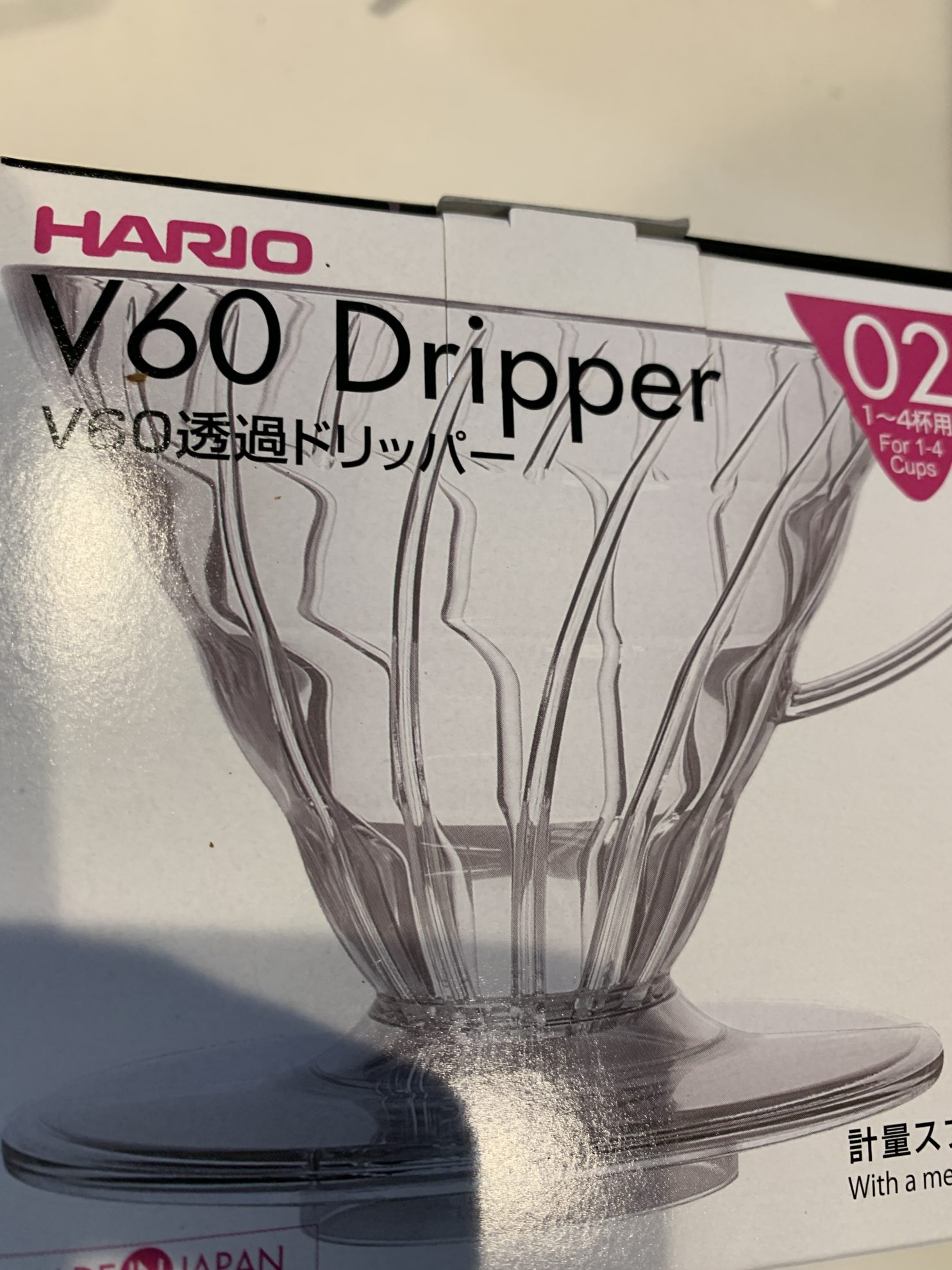

4:6メソッドで美味しいコーヒーを淹れよう。 アジア人初のWORLD BREWERS CUPを制した世界チャンピオン粕谷哲彼がその時、使った方法が4:6メソッドでcoffeeを入れた 「4:6メソッド」の詳細 1. 使用...

全体

全体 全体

全体 全体

全体 全体

全体 全体

全体 田舎で起業の道のり

田舎で起業の道のり 田舎で起業の道のり

田舎で起業の道のり 焙煎士への道

焙煎士への道 まめ知識

まめ知識 全体

全体 全体

全体 まめ知識

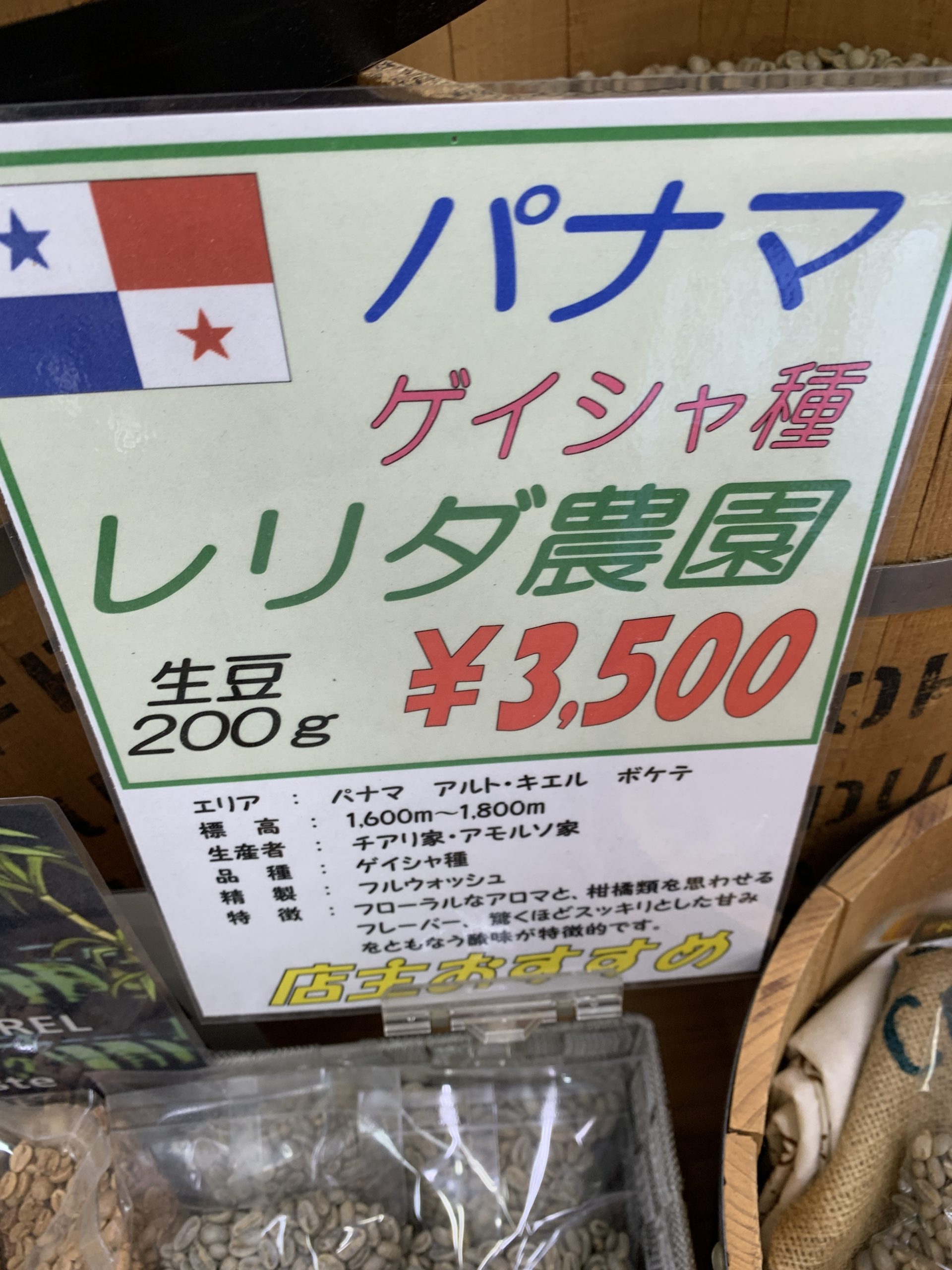

まめ知識 生豆

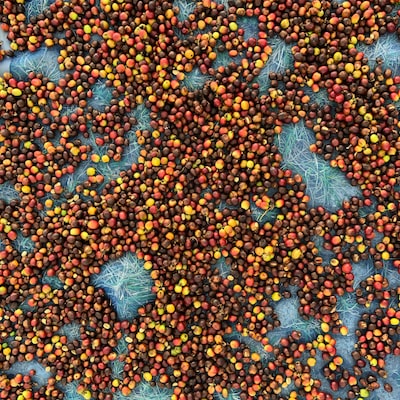

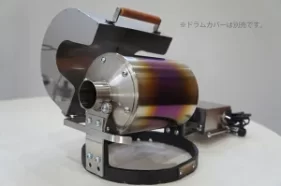

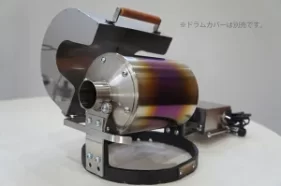

生豆 焙 煎

焙 煎 私の好きなcoffee

私の好きなcoffee 焙煎士への道

焙煎士への道 生豆

生豆 全体

全体 まめ知識

まめ知識 まめ知識

まめ知識 全体

全体 全体

全体 全体

全体 全体

全体 全体

全体 全体

全体 全体

全体 全体

全体 全体

全体 全体

全体 焙 煎

焙 煎 全体

全体 全体

全体 まめ知識

まめ知識 全体

全体 全体

全体